Henri Coulonval : un bourrelier aux champs. (2ème partie).

9 janvier 2013 04:59 0 messages

Revenons à présent dans le petit atelier champenois.

« Dans les temps jadis, les bourreliers sciaient les attèles à la scie à refendre, mais mon père faisait scier les siennes par le charron du village. »

« Les attelles, peintes, la quincaillerie et les décorations venaient compléter le travail . Ce collier a été fabriqué par mon père il y a maintenant bien longtemps. Il est typique de la Champagne ».

Pour toutes les fournitures, y compris celles destinées à la literie, les maisons avaient des représentants qui passaient deux ou trois fois l’an. La maison Comesse et Robbe à Troyes, les établissements Lhuillier à Dijon , à Issoudun, les établissements Vachette ainsi que les fils Crespelles à Lille achalandaient l’atelier .

« Mon père se déplaçait à Troyes pour acheter ses cuirs de bovins. Le dos, appelé dosset, servait à la confection des harnais neufs ; le ventre, le flan, étaient utilisés pour les réparations. Les cuirs légers, fleur ou croûte,les cuirs de veau et de mouton,appelés basanes, entraient dans la fabrication des colliers.

Pour faire un collier par exemple, il faut bien connaître la morphologie des chevaux, placer correctement le point de tirage selon l’animal ».

Le fil utilisé était en chanvre, traité avec de la poix de Suède, un produit à base de résine. La poix était chauffée puis mise dans la pièce-à-poix qui servait à en enduire le fil. Celui-ci était ensuite glacé et mis en écheveau.

Pour les renfonçures le crin de cheval était traité selon une procédure bien particulière.Après avoir été coupé, le crin était mis en torons qu’il fallait ensuite mettre à bouillir.

Au moment de les utiliser, les torons étaient "détortillés.

Il fallait ensuite passer les crins à la cardeuse à balancier.

« Le crin entrait dans la fabrication des colliers mais aussi dans celle des matelas. Pour qu’il ne gratte pas, nous le mettions au milieu, recouvert par la laine. C’est très piquant, mais c’est ce qui donne de la souplesse.Il y avait également du crin végétal que nous utilisions pour les sommiers. C’est un crin qui provient du Maroc où il est issu du palmier nain. Les prix était différents. Le crin végétal coûtait 3 fr le kilo alors que le crin animal valait de 30 à 60 fr le kilo »

La bourre était utilisée par l’atelier pour les panneaux de selle. Elle était en poils de veau.La paille d’avoine rentrait également dans ces panneaux de selle, alors que c’est la paille de seigle qui était employée dans les corps de colliers.

« Nous fabriquions aussi des selles de limon...

...des selles à bâtine...

...ou des selles à trousquin ».

Tous les outils à main nécessaires au bourrelier (couteaux à pieds, alènes, marteaux...) étaient rangés sur un grand tableau en bois. Chaque outil avait sa place et un usage bien défini.

La bourrellerie possédait également une machine à coudre animée par les pieds de l’artisan. Une belle machine de marque Robur fabriquée en Allemagne.

Les travaux à l’atelier se faisaient pendant l’automne et l’hiver. Avec la belle saison venait le temps du rhabillage qui commençait vers le 15 avril. Henri Coulonval et son père parcouraient alors les fermes avec lesquelles ils travaillaient pour procéder à l’entretien et aux réparations.

« Nous partions le matin à six heures trente avec le sac de cuir, la ferrière à outils et le bidon d’huile de pied de boeuf. Installés dans la grange ou le hangar, a l’abri du vent comme disait mon père, nous nous mettions au travail. ». Ce travail consistait à réviser et à graisser tous les harnais de l’exploitation. Il fallait vérifier les coutures et renfonçures des colliers et parfois les repeindre.

La ferme nourrissait les bourreliers midi et soir.« Une année, se souvient Henri Coulonval, sur 35 maisons où nous sommes passés, nous avons mangé 25 lapins ! »

Le rhabillage se terminait vers la fin juin. Commençaient alors la confection et la réparation des toiles des lieuses pour la moisson. En Champagne se récoltaient alors le blé, l’orge et l’avoine.

« Les exploitations s’étendaient sur des surfaces de 20 à 40 hectares. A comparer aux 300 hectares et plus que l’on trouve aujourd’hui où sont cultivés du chanvre, du blé, de l’orge, de la betterave, du maïs , du colza et de la pomme de terre. On y trouve aussi la culture du pavot médicinal. »

En morte saison le literie prenait le relais afin d’assurer un revenu correct. L’atelier réparait également les matelas et la cardeuse à balancier entrait alors en action

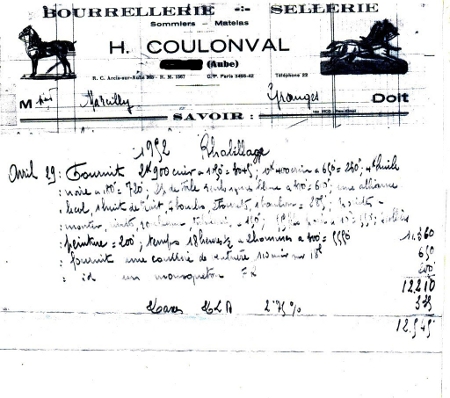

Facture de rhabillage de 1952.

Facture de rhabillage de 1952.

Avant la deuxième guerre, les artisans (bourreliers, charrons, maréchaux-ferrants) étaient payés à l’année. La note qui récapitulait tous les travaux de l’année écoulée était présentée vers la fin décembre. « Ils étaient payés à ce moment...ou pas ».

Beaucoup de paysans de l’époque n’étaient pas riches et ne pouvaient pas toujours régler la note de fin d’année

« Un bourrelier du pays avait ainsi acquis des terres, pauvres à l’époque, pour pouvoir y chasser. Il les avait échanger contre le travail de l’année qui ne pouvait pas être payé..

Je me souviens aussi de la ferme du château. Les fermiers venaient à l’atelier s’acquitter de leurs dettes vers Noël. Ils attelaient alors la voiture de sortie, les chevaux avaient de beaux colliers anglais. La femme descendait de la voiture, son sac contenant l’argent sous le bras, et allait payer mon père »

« Les races de chevaux les plus courantes présentes sur nos fermes, étaient les ardennais et les percherons dans une version assez légère. Dans beaucoup d’exploitations les chevaux étaient croisés, sans race particulière. Le déclin des chevaux de travail a commencé vers 1950 pour s’accentuer en 1958 »

C’est à ce moment qu’Henri Coulonval quitte l’atelier.

« L’automobile nous a fait vivre un moment, mais c’était insuffisant. Le métier était bel et bien mort. Enfin, pas tout à fait puisque aujourd’hui les chevaux sont remis au travail et que de jeunes bourreliers reprennent le flambeau. C’est une satisfaction de savoir ça à mon âge. »

Il faudra qu’il soit à la retraite pour qu’Henri Coulonval renoue le contact avec son ancienne profession.

C’est à la suite d’une visite au musée de Sacy-le-Grand que lui vient le désir de se mettre à collecter et restaurer des colliers.

Les pièces de sa collection, il les cherchera au cours de ses voyages en France en compagnie de son épouse Paulette.Ses colliers proviennent des quatre coins du pays .

« Chaque région avait ses traditions et ses formes. Mais souvent cela dépendait du bourrelier ou des exigences de ses clients »

Henri Coulonval fait ses trouvailles dans les brocantes, chez des connaissances ou chez des bourreliers.Seront ainsi rassembler une soixantaine de colliers dont il restaurera la majorité. Ces pièces ont fait l’objet d’une superbe exposition au « Musée de l’outil et de la pensée ouvrière » à Troyes au printemps 2010.

Dans la même rubrique

9 janvier 2013 – Henri Coulonval : un bourrelier aux champs. (2ème partie).

24 décembre 2012 – Henri Coulonval : un bourrelier aux champs. (1ère partie).

18 juin 2012 – Drôle de tram ou les 150 ans du tramway à Genève.

20 février 2012 – Equipement du cheval de travail en Savoie .

3 février 2012 – Landwirtschaft gestern : Ackerbau in der Schweiz um 1936 . Agriculture d’hier : l’agriculture en Suisse vers 1936.

Rechercher

Les plus lus

1. Journée propreté Excenevex 2020

2. Journées portes ouvertes. Noyer 25 septembre.

3. JNAL 2012 : un autre regard.

4. Samedi 28 juillet : concours de juments poulinières et de pouliches comtoises.

5. Loisin, fête équestre le 8/9 septembre.

5 articles au hasard

1. Les photos de la journée de l’attelage.

2. Journée de l’attelage au Lac à JoJo:routes et chemins.

3. JAL 2018. Le Parcours en Terrain Varié. (2ème partie).

4. La journée des adhérents 2015

5. L’organisation : des chevaux et des hommes. Les chevaux des mines (9).

Les plus populaires

1. Rencontre Amicale 2015 - LA Charniaz (3/3)

2. La Route du littoral 2013.10ème édition.

3. Fête des vieux métiers 2016 à Cornier

4. Jeux équestres à Loisin (74).

5. Journée d’attelage 2017. Randonnée au Pays du Vuache. (1)